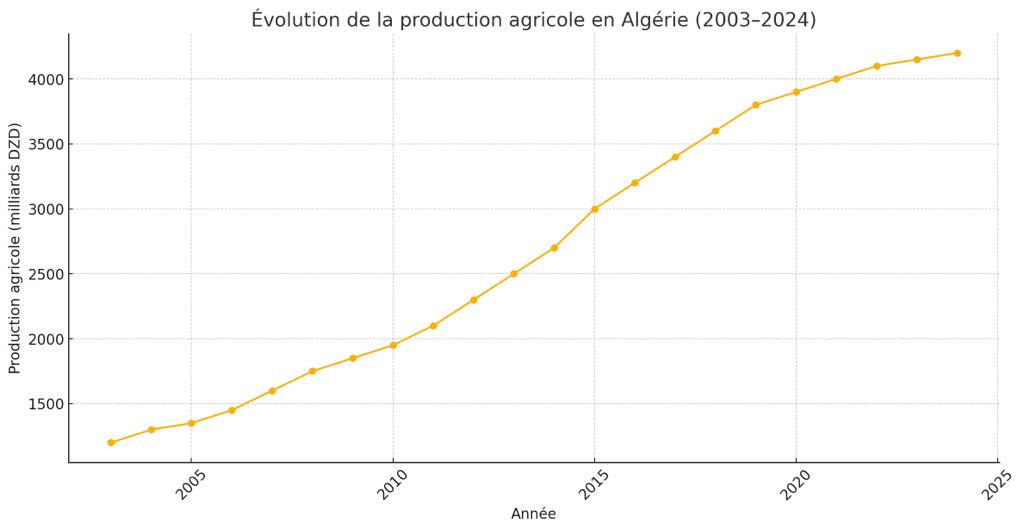

Depuis le début des années 2000, l’agriculture algérienne connaît une transformation progressive mais significative. Longtemps marginalisé, le secteur est devenu un pilier de l’économie, contribuant à hauteur de 18 % du PIB, soit environ 35 milliards de dollars en 2023. Une performance remarquable comparée aux années 1990, où l’agriculture pesait à peine 8 % du produit intérieur brut.

Cette dynamique s’est traduite par une diversification de la production : maraîchage industriel, arboriculture, élevage, production laitière. La pomme de terre, avec 42 millions de quintaux récoltés en 2023, illustre cette évolution. Les exportations agricoles, bien que modestes, ont progressé pour atteindre près de 400 millions de dollars, et le secteur reste vital sur le plan social, absorbant 26 % de la population active.

Des aides publiques massives, mais peu ciblées

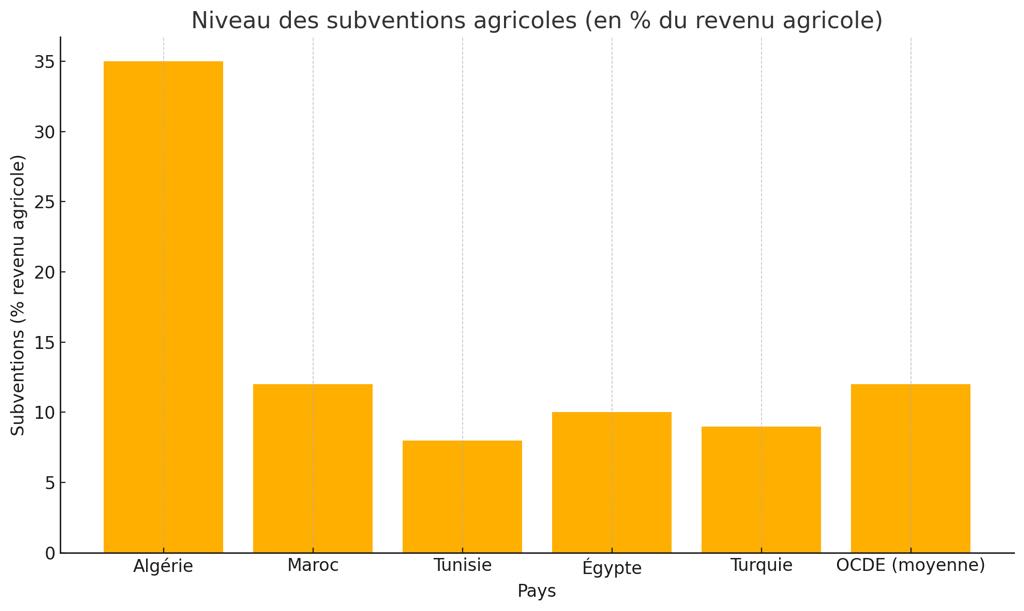

Ce développement a été fortement soutenu par l’État à travers des subventions agricoles parmi les plus élevées au monde en pourcentage du revenu agricole. Le Plan national de développement agricole (PNDA), lancé en 2000, a mobilisé une vaste panoplie d’aides : subventions sur les semences, engrais (jusqu’à 50 %), irrigation, mécanisation, exonérations fiscales, crédits bonifiés.

À l’échelle régionale, l’Algérie se distingue nettement. Le Maroc, avec son Plan Maroc Vert, consacre environ 6 % du budget à l’agriculture, en favorisant le cofinancement. La Tunisie adopte un soutien ciblé sur des filières stratégiques comme l’huile d’olive ou le lait. L’Égypte, dans le cadre de réformes macroéconomiques, a réduit ses aides généralistes, tandis que la Turquie limite ses subventions agricoles à environ 1 % de son PIB, réparties entre assurances, modernisation et primes ciblées.

La moyenne mondiale, mesurée par l’OCDE via l’indicateur de soutien aux producteurs, est d’environ 12 % du revenu agricole. En Algérie, des estimations indiquent que ce taux atteint 30 à 40 % dans plusieurs filières clés comme les céréales ou le lait.

Une stratégie efficace ou coûteuse illusion ?

Derrière ces chiffres, une question se pose : le soutien massif est-il une bonne option pour développer l’agriculture et assurer la sécurité alimentaire ? À court terme, il permet de réduire les importations, stabiliser les prix et sécuriser des filières sensibles. Mais à long terme, son efficacité est discutée.

Le modèle algérien reste fondé sur une logique de subvention universelle, peu corrélée aux performances. Cette approche entretient des cultures peu productives, décourage l’innovation et freine l’émergence d’une agriculture compétitive. À l’international, des réformes similaires ont été entreprises : l’Union européenne a introduit des aides conditionnées aux critères environnementaux, la Chine a redirigé ses subventions vers les infrastructures, et les États-Unis privilégient les assurances et la gestion des risques plutôt que le soutien direct à la production.

Une nouvelle architecture de soutien s’impose

L’enjeu pour l’Algérie n’est pas de supprimer les aides, mais de les réorienter. Un ciblage sur les filières à fort potentiel, les régions productives et les exploitations performantes serait plus efficace. Les aides pourraient être liées à des objectifs : rendements, économies d’eau, exportations, transition technologique.

Comme le souligne Boukhalfa Laâla, expert agricole algérien : « L’Algérie dispose de tous les atouts pour devenir un pôle agricole régional, à condition de moderniser ses mécanismes de soutien et de les adapter aux exigences de compétitivité et de durabilité. »

D’autres leviers pourraient compléter cette réforme : un système national d’assurance agricole, un appui accru à la recherche agronomique, le développement des coopératives et un meilleur accès au foncier.

L’agriculture algérienne a montré ces vingt dernières années sa capacité à se transformer. Mais pour franchir un nouveau cap, elle devra dépasser le modèle de rente. Comme l’indique Jacques Berthelot, économiste français spécialiste des politiques agricoles :

« Les subventions agricoles doivent être conçues comme des leviers de transformation, non comme des rentes perpétuelles. »

Car, comme dans de nombreux pays, l’enjeu n’est plus seulement de produire — mais de produire mieux.