Par El Kadi Ihsane

La montée en puissance du front social se précise en Algérie. Le secteur de la santé a reporté son mouvement de grève, mais celui de l’éducation l’a maintenu. Les cheminots sont sur une trajectoire similaire. Et la grogne gagne d’autres secteurs de la fonction publique.

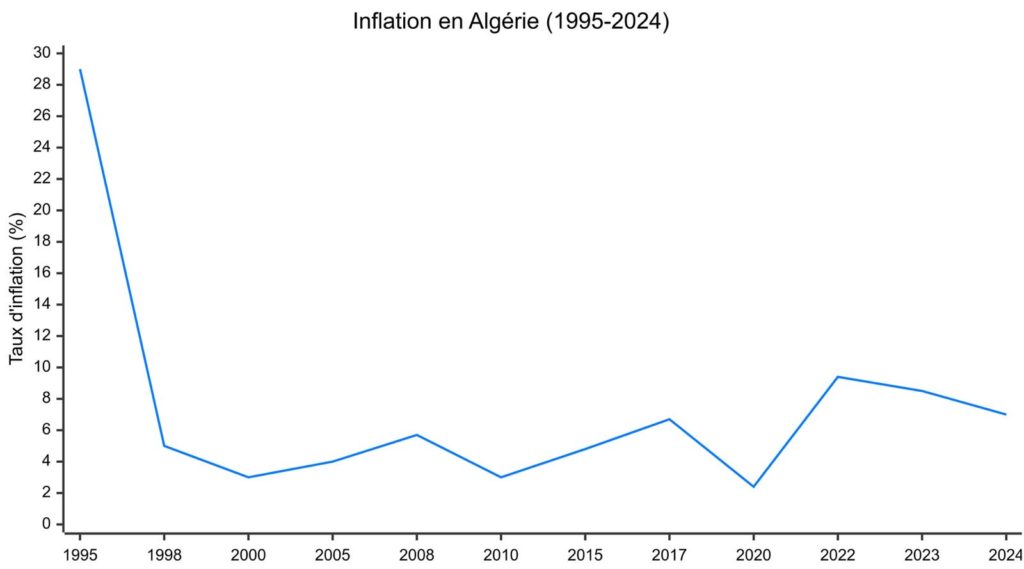

Le décalage entre les revenus et le niveau des prix s’est aggravé ces dernières années. Les augmentations dites du « printemps arabe » de 2011-2012 ont été englouties sous la vague remontante de l’inflation à partir de 2016. D’abord contenue au début, ensuite galopante à partir de la séquence Covid aggravée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il nous faut observer la courbe de l’inflation sur trois décennies pour comprendre ce qui se passe dans le tissu social algérien avant d’aller commencer à chercher des complots du Makhzen et des syndicalistes aux visées de déstabilisations.

Les Algériens ont connu une longue période d’inflation maîtrisée, après les chocs des dévaluations de 1993 à 1995. Ils ont pris l’habitude pendant une décennie de vivre avec une faible évolution des prix. Cette période a pris fin au milieu de la seconde décennie du siècle.

Cependant, ce sont les revendications politiques du changement qu’ils ont mis en avant en 2019 pour une période de rupture active qui a duré deux années. Le retour de balancier vers la revendication sociale était d’autant plus prévisible que l’inflation s’est emballée depuis 2020. Elle est officiellement à nouveau sous contrôle à 4,% sur les 12 mois de 2024 comparés aux 12 mois de 2023.

Même en s’arrêtant à ce chiffre discutable (voir la suite) l’inflation est devenue significative lorsqu’elle se heurte à la rigidité – l’inélasticité, diraient les économistes – des salaires sur une longue période. Cette période du dé-ajustement prix-salaires, à son tour, est en train de prendre fin. L’agenda social est aujourd’hui aux rattrapages des revenus réels, au rétablissement, ne serait-ce qu’en partie, de leur pouvoir d’achat. Cela va passer par des zones de turbulences qui seront d’autant plus longues que le gouvernement va s’entêter à ne pas comprendre ce cycle historique dans lequel a évolué l’équation des salaires.

Les mesures anti-inflation engagées depuis cinq ans ont différé cette séquence du rattrapage salarial. Elles ne pouvaient pas l’empêcher. Pour trois raisons. Tout d’abord, l’inflation ressentie est bien supérieure à l’inflation suivie par l’ONS. Et de beaucoup. Ce biais, qui n’est pas propre à l’Algérie, est principalement dû à l’obsolescence des enquêtes prix de l’ONS ; composition du panier, pondération des articles, ciblage des catégories socio-professionnelles.

La part des services dans la consommation des ménages explose dans le monde. Elle est négligée dans l’approche prix en Algérie. Le conservatisme de la pondération dans les enquêtes de prix en Algérie a aggravé l’écart entre inflation ressentie – qui intègre de fait les besoins nouveaux à la satisfaction desquels les ménages ne peuvent pas accéder – et l’inflation officielle. Les Algériens souffrent en plus grand nombre et bien plus de l’inflation que ce qu’on en sait officiellement. La meilleure preuve, et c’est la 2e raison du peu d’efficacité des réponses à l’inflation, c’est que la part des produits et fournitures subventionnés par l’État faiblit tendanciellement. Il y a certes l’eau et l’énergie électrique qui continuent de fortement déflater le tableau, mais quelle est, dans une supérette d’aujourd’hui, la proportion des produits qui bénéficient de l’aide du trésor public comparativement au Souk El Fellah d’il y a 40 ans ?

La subvention directe des produits de base a touché ses limites. Sauf à en élargir l’acception pour faire émarger d’autres produits devenus « de base » depuis le temps, elle protège de moins en moins les ménages de l’inflation. Reste la 3e raison. La plus systémique. Les politiques budgétaires et monétaires se sont considérablement relâchées après l’épisode du Covid.

Si le choc inflationniste redouté avec le financement non conventionnel – 6500 milliards de dinars de novembre 2017 à janvier 2019 – a été évité, les tensions inflationnistes ont été inévitablement entretenues par l’assouplissement de l’encadrement des avances de la Banque d’Algérie au Trésor et son refinancement. L’offre de monnaie court après le déficit budgétaire. Elle n’est pas ajustée à l’économie réelle. Elle alimente une demande factice. Donc inflationniste.

Ce choix n’est pas en soi une erreur. Il doit juste permettre de relancer l’investissement, créer de l’emploi, muscler la demande solvable et de fermer la boucle vertueuse en tirant les prix vers le bas. C’est cette séquence en aval qui manque aujourd’hui et qui pousse le front social vers son réveil cyclique.