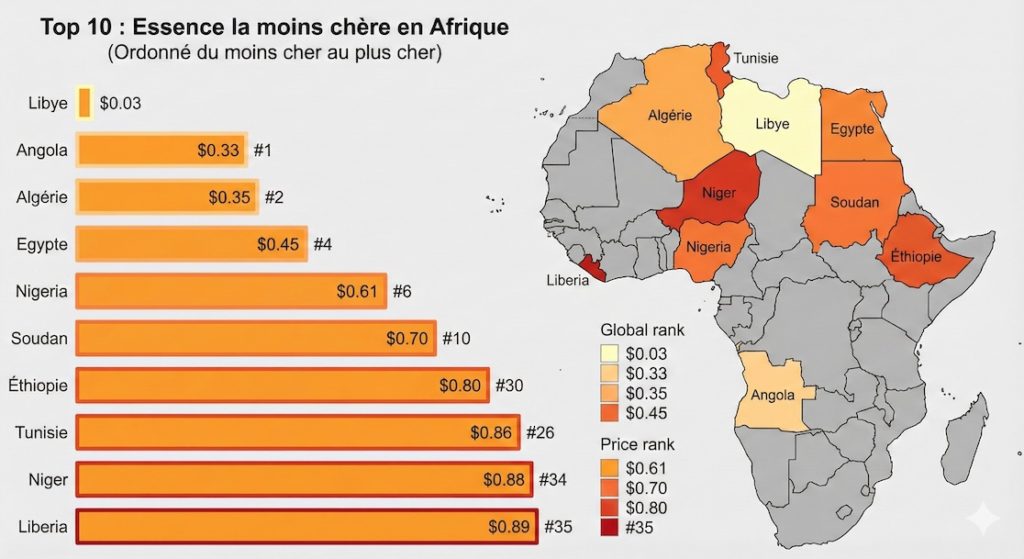

Selon les dernières données de novembre 2025 relayées par la plateforme énergétique Attaqa, plus d’une dizaine de pays du continent africain, ont les prix des carburants les moins chers au monde où le prix d’un litre d’essence n’atteint même pas les 1 dollar US à la pompe.

En effet, en tête du classement, la Libye fait figure d’exception mondiale avec un prix du litre d’essence défiant toute concurrence à 0,03 $. Ce tarif, quasi symbolique, s’explique par une politique de subvention massive maintenue par l’État libyen, faisant du carburant un droit quasi gratuit pour ses citoyens, loin devant les standards internationaux.

Juste derrière ce cas unique, le podium africain est occupé par deux géants pétroliers : l’Angola et l’Algérie. Avec un litre à 0,33 $, l’Angola (4em dans le monde) se positionne comme le leader en Afrique subsaharienne. L’Algérie, classée troisième sur le continent (et sixième dans le monde), affiche un prix de 0,35 $.

Le classement met également en lumière la stratégie de l’Égypte, quatrième avec un prix de 0,45 $, qui continue de subventionner les carburants tout en engageant des réformes progressives. Plus bas dans le classement, le Nigeria apparaît à la sixième place avec un tarif de 0,61 $. Ce chiffre est particulièrement révélateur des réformes économiques récentes à Lagos : bien que le pays reste l’un des moins chers, l’écart se creuse avec le trio de tête suite à la levée partielle des subventions, une mesure souvent débattue, mais jugée nécessaire pour assainir les finances publiques nigérianes.

L’analyse de ce « Top 10 » révèle une corrélation directe entre les ressources naturelles et le prix à la pompe. La majorité des pays présents, comme le Soudan (0,70 $) et le Niger (0,88 $), sont des pays producteurs qui choisissent de faire profiter leur marché intérieur de cette rente. Cependant, des disparités existent : l’écart de prix entre la Libye (0,03 $) et le Liberia (0,89 $), qui clôture ce top 10, est important. Cela démontre que même parmi les pays les « moins chers », les politiques énergétiques et les capacités de raffinage locales créent des réalités économiques très différentes.

D’un point de vue macroéconomique, ces tarifs bas constituent une arme à double tranchant. Si des prix comme ceux pratiqués en Algérie ou en Libye favorisent la compétitivité des entreprises locales et la paix sociale, ils pèsent lourdement sur les budgets des États. Le maintien de ces tarifs en 2025, alors que l’inflation mondiale touche d’autres secteurs, prouve que la souveraineté énergétique reste une priorité absolue pour ces gouvernements, qui absorbent le choc des prix mondiaux à la place du citoyen.