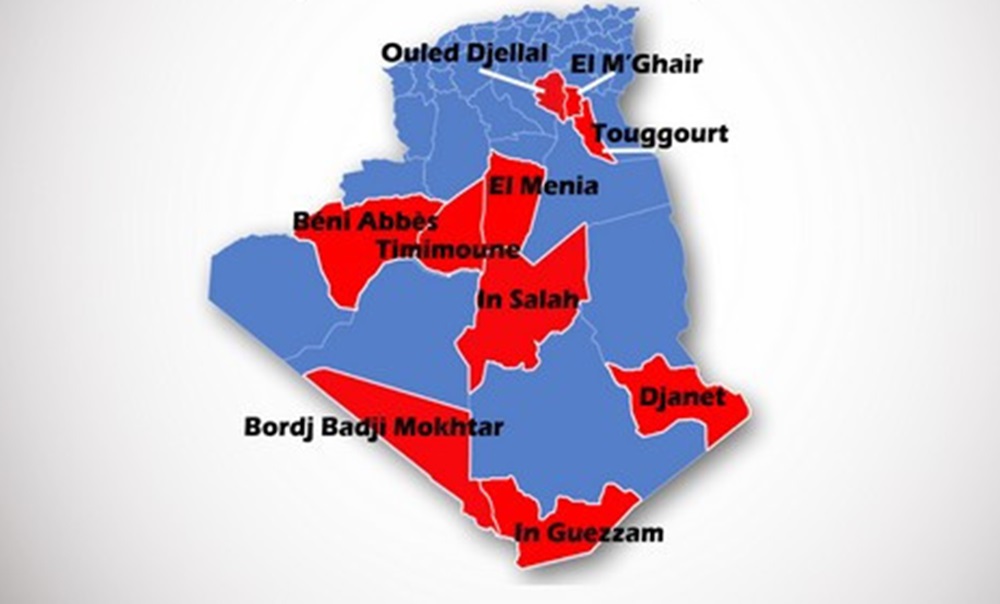

Plus de six ans se sont écoulés depuis l’annonce, en 2019, de la création de dix wilayas déléguées dans le Sud algérien. Cette décision, présentée comme une avancée majeure destinée à corriger les déséquilibres historiques entre le Nord et les vastes régions sahariennes, devait amorcer une nouvelle ère de développement territorial. Pourtant, malgré les ambitions affichées et les nombreux discours officiels, ces territoires peinent encore à devenir des wilayas au sens plein du terme. Entre manque d’infrastructures, déficit de cadres administratifs et retard dans les services publics essentiels, le bilan demeure mitigé.

Dès le départ, la mesure avait été perçue comme essentiellement politique. Le professeur Chems Eddine Chitour avait alors exprimé publiquement ses réserves, estimant que multiplier les wilayas sans vision productive revenait « à augmenter la masse salariale, les dépenses publiques et le parc immobilier, sans garantie d’efficacité ». Une critique qui reste d’actualité, puisque certaines de ces nouvelles entités dépendent toujours de leurs wilayas d’origine pour des missions aussi basiques que la gestion de la santé, de l’éducation ou de l’administration.

Dans plusieurs wilayas déléguées, l’absence de directions techniques autonomes complique la gestion quotidienne. À Timimoune, par exemple, aucune académie d’enseignement n’a été mise en place et la direction de la santé demeure rattachée à Adrar. Ce manque de structures administratives limite la capacité d’action locale et retarde la mise en œuvre de projets structurants.

Des services publics toujours en retard

Le secteur de la santé illustre de manière frappante les limites de ce découpage administratif. Malgré la livraison ou la réhabilitation de plusieurs infrastructures, la majorité des établissements existants demeurent des hôpitaux généralistes, incapables d’offrir un plateau technique complet. Les pénuries chroniques de spécialistes — anesthésistes, gynécologues, radiologues, pédiatres — constituent un obstacle majeur. Dans de nombreuses wilayas, scanners, IRM et blocs opératoires restent sous-utilisés, faute de personnel qualifié ou de maintenance régulière.

Un signal encourageant est toutefois apparu avec le lancement du projet de Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Ouargla. Cette première structure universitaire du Sud, destinée à la formation médicale locale et à la prise en charge spécialisée, pourrait contribuer à réduire la dépendance chronique vis-à-vis des établissements du Nord.

Une autonomie encore théorique

Si le gouvernement affirme vouloir accorder aux wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux « toutes les prérogatives nécessaires », cette autonomie tarde à se concrétiser. L’absence d’un véritable transfert de compétences et de budgets freine leur développement. Dans bien des cas, les projets structurants continuent d’être décidés depuis Alger, rendant la gestion locale lente et peu réactive.

Cette dépendance nourrit un sentiment d’attente permanente chez les habitants, qui constatent que leur quotidien n’a pas sensiblement évolué malgré le nouveau statut administratif.

Le numérique, potentiel encore négligé

Le professeur Chitour plaide, depuis plusieurs années, pour une vision de développement du Sahara fondée sur la technologie et l’énergie durable : électricité verte, réseaux intelligents, économie numérique. Selon lui, seule une véritable révolution administrative et technologique permettrait au Sud de devenir un moteur économique plutôt qu’un espace marginalisé.

Aujourd’hui, le constat est clair : les wilayas déléguées du Sud restent loin d’avoir acquis les attributs d’une wilaya pleinement opérationnelle. Le manque de directions sectorielles, les retards dans la santé, l’insuffisance de cadres qualifiés, l’absence d’un réseau universitaire complet, la faiblesse du numérique et la dépendance administrative persistent.

Mais un tournant semble s’annoncer. Les déclarations récentes du président et du gouvernement laissent entrevoir une volonté de corriger ces insuffisances en accordant enfin de véritables prérogatives à ces territoires. Si cette promesse se concrétise, elle pourrait marquer le début d’une transformation territoriale attendue depuis longtemps.