Entre 5 et 20 % d’Algériens seraient d’origine turque. C’est du moins ce qu’affirme l’ambassadeur de Turquie à Alger, Mehmet Mücahit Küçükyılmaz, dans un entretien à l’agence Anadoulu qui mêle chiffres économiques et envolées identitaires discutables. Derrière cette estimation invérifiable et contestable, s’exprime une stratégie d’influence où l’histoire devient un levier de légitimation et la mémoire un outil diplomatique.

Une fourchette qui dit tout… sauf la réalité

Le chiffre avancé interpelle autant par son imprécision que par son ampleur : 5 à 20 % de la population algérienne, soit jusqu’à près d’un quart du pays. Or aucun recensement, aucune enquête démographique, aucun travail académique ne vient étayer une telle estimation. Les historiens de la Régence d’Alger décrivent la structure de ce pouvoir, mais jamais ne quantifient une descendance « turque » à l’échelle nationale.

Certes, la Régence d’Alger (1515-1830) a laissé des traces durables. Les Kouloughlis, descendants d’anciens janissaires ou fonctionnaires ottomans mariés à des Algériennes, forment un groupe social bien identifié dans les sources d’époque : ils bénéficiaient d’un statut particulier, parfois méfiant des deys, et étaient souvent installés dans quelques grandes villes (Alger, Tlemcen, Constantine).

Mais leur poids démographique est resté marginal et, surtout, difficile à cerner : aucun document d’époque n’a chiffré leur proportion, et les historiens soulignent la diversité des origines ottomanes – turques, balkaniques, méditerranéennes – qui rend l’étiquette « d’origine turque » encore plus floue.

En l’absence de données, le diplomate joue donc sur les symboles : noms de famille, plats communs, traditions partagées. Une rhétorique de la ressemblance plus que de la filiation.

Des chiffres économiques plus sérieux

L’entretien ne se limite pas à cette assertion démographique. Il donne aussi des données économiques vérifiables : 7,7 milliards de dollars d’investissements turcs en Algérie, 1 600 entreprises actives, 6,5 milliards d’échanges commerciaux avec un objectif de 10 milliards. À cela s’ajoutent 80 vols hebdomadaires entre les deux pays et des centaines d’étudiants algériens accueillis chaque année dans les universités turques.

Ce socle économique, solide et en progression, est une réalité. De là à l’envelopper d’un discours identitaire visant à transformer la coopération en alliance « naturelle », il n’y a qu’un pas que l’ambassadeur franchit allègrement. Il ne se contente pas de parler de commerce, mais évoque la « transmission d’un héritage de 316 ans », un « prolongement historique » qui expliquerait les partenariats actuels.

Une mémoire ottomane disputée

Or, la présence ottomane en Algérie continue à faire débat. Sans être assimilée à la colonisation de peuplement française, elle est lue, selon les sensibilités, tantôt comme une « occupation », tantôt comme une « protection » face aux puissances européennes. Cette pluralité d’interprétations, déjà relevée par les historiens, rappelle combien la mémoire de la Régence est complexe et ne se prête guère aux simplifications chiffrées.

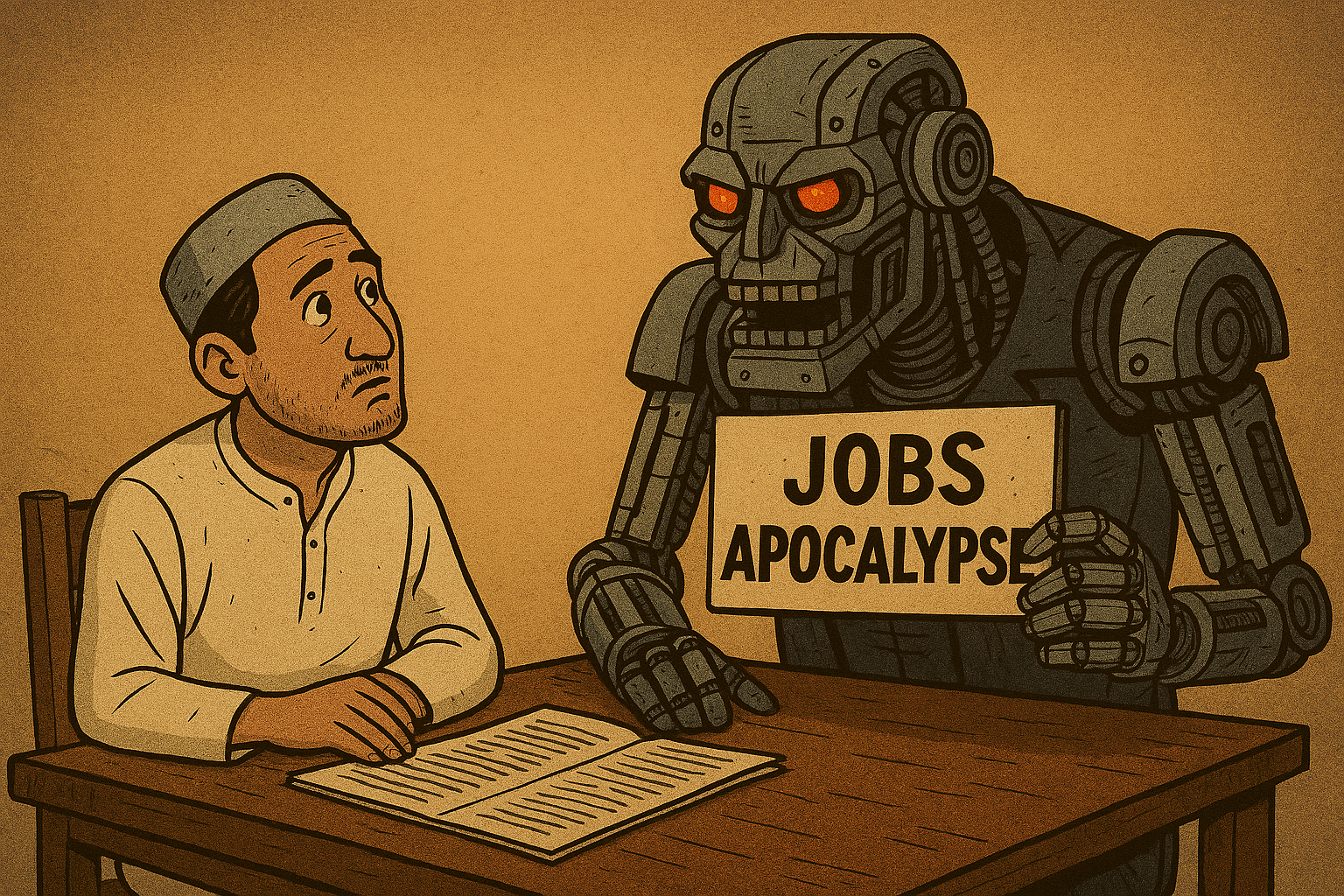

Une stratégie de soft power

Ce discours s’inscrit dans une stratégie de soft power turc désormais assumée. Depuis une décennie, Ankara multiplie les références à l’histoire ottomane pour renforcer sa présence en Afrique du Nord, dans les Balkans et au Moyen-Orient. En Algérie, ce récit de proximité culturelle et de mémoire partagée vise à consolider une influence politique et économique. Quitte à forcer le trait en transformant des analogies identitaires en statistiques démographiques improbables.