La rentrée sociale 2025 est plus tendue que celle de 2024, chloroformée par l’échéance des présidentielles. Elle combine une tension sociale — avec des préavis de grève réprimés par l’incarcération de leaders syndicaux (cheminots, Air Algérie) ou leur mise sous contrôle judiciaire (éducation nationale) — et un malaise politique, sanctifié par le limogeage du Premier ministre Nadir Larbaoui, et l’entre-deux gouvernements qui s’étirent. Le tout baigne dans un climat glauque, respirant l’air des drames de la Harga et de Oued El Harrach.

Un été clément, des signaux trompeurs

L’été a pourtant été relativement clément : pas de grandes canicules sur le Tell, pas d’incendies cataclysmiques, le prix du poulet est resté bas sur la période, et celui de la sardine est vite retombé après un pic à plus de 1 200 DA le kilo. Vu du palais d’El Mouradia ou de celui du gouvernement, il y a toujours de la marge pour manager l’année sociale qui débute — comme il en existait à la rentrée sociale de 1982 ou celle de 2013. On connaît les suites.

Les fondamentaux sont les mêmes : grande vulnérabilité systémique. La marge de manœuvre est aussi réelle qu’illusoire, selon qu’il s’agit de boucler un budget ou cinq consécutifs. Une baisse de 30 % des revenus extérieurs, qui se transforme en cycle bas des prix énergétiques, et la marge disparaît. En vérité, elle est factice.

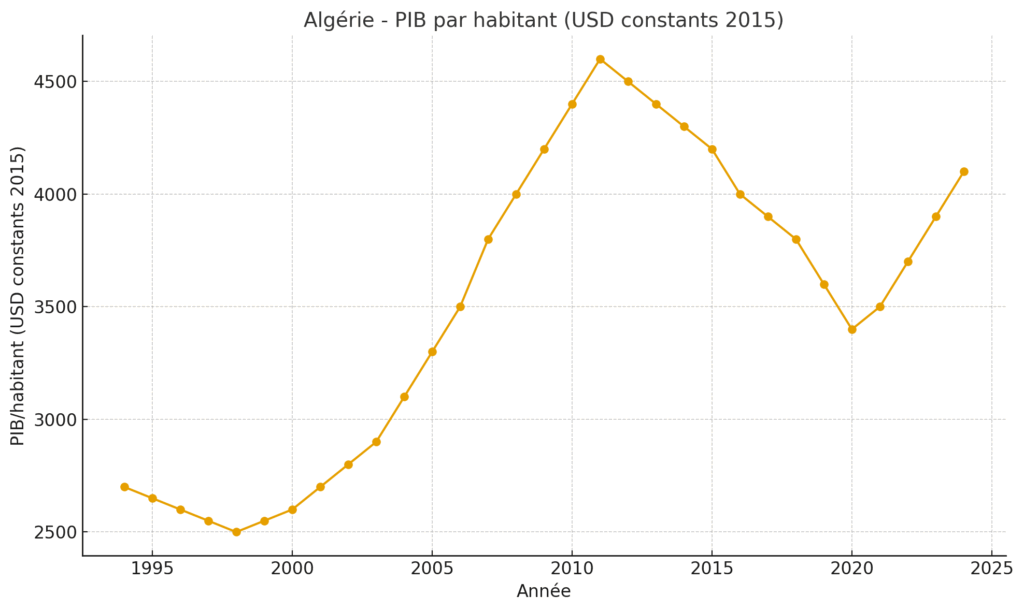

La croissance est toujours tirée par la dépense publique, au prix de déficits colossaux ; l’inflation est maintenue sous contrôle grâce à un dinar subventionné, considéré comme un chapitre parmi les transferts sociaux ; et le revenu déflaté par habitant poursuit une quasi-stagnation entamée historiquement en 2014.

Une réponse incarnée, mais hors sol

Le plus préoccupant n’est même plus là. Il réside dans la réponse mobilisable face à la crise qui menace de survenir. Elle est incarnée aujourd’hui par l’action d’un homme : Kamel Rezzig, ministre du Commerce extérieur, en mission pour stopper une saignée de 9 milliards de dollars de déficit dans la balance extérieure sur les six premiers mois de l’année. Et, cette action est tout simplement hors sol. Elle tente de rétablir un quasi-monopole administratif de l’État sur le commerce extérieur — une lubie hallucinante, trente-cinq ans après sa levée par le gouvernement des réformes en 1990.

En attendant les effets récessifs évidents de cette orientation l’année prochaine, c’est le départ du ministre qui, à la faveur du changement de gouvernement, est espéré — de moins en moins discrètement — par le milieu des affaires, industriels en tête. Voilà donc à quoi est réduit, dans cette conjoncture de rentrée sociale, l’enjeu stratégique du pays concernant sa trajectoire de développement : le sort de Kamel Rezzig. C’est dire la sécheresse de l’instant.

Face à la dérive des déficits de 2014 et 2015, le gouvernement Sellal avait fait appel à une Task Force pour proposer une trajectoire budgétaire soutenable sur trois années, contenir les déficits et engager des réformes mobilisant davantage de ressources de marché pour l’investissement productif.

Il avait élargi la concertation sociale à des entités comme Care ou le Think Tank Nabni, connues pour leur indépendance — et donc leur critique des politiques publiques ayant mené à l’impasse de 2014-2015. Il en est né un débat contradictoire et une première intention de discipline budgétaire face à l’effondrement des réserves de change de plus de 70 milliards de dollars en deux ans.

Une vision réductrice du commerce extérieur

La conjoncture de 2025 n’est pas aussi alarmante en apparence que celle de 2014-2015. Elle le devient avec Kamel Rezzig comme figure tutélaire de la solution. La réduction administrative des importations, y compris des intrants de la production locale, est une manière de regarder par le bout de la lorgnette un problème complexe. Compte tenu de son potentiel, l’attractivité de l’économie algérienne demeure trop faible, et incidemment sa diversification industrielle trop lente. De ce point de vue, les profils à la Kamel Rezzig font plus partie du problème que de la solution.

L’unification des deux taux de change du dinar est un moyen plus systémique de réduire les importations par le signal prix. Elle suppose une capacité politique à engager des réformes en profondeur, dont celle de l’affectation du dinar convertible et des ressources bancaires à l’investissement. Ce débat a glissé vers la marge de l’espace public. Ce n’est pas le CREA, l’organisation patronale présidée par Kamel Moula, qui le portera : elle ne pipe mot en public.

Un aveu venu de l’intérieur

C’est le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, , donné partant, a envoyé une pierre dans le jardin de la gouvernance économique du pays en déclarant que le développement de l’investissement étranger en Algérie n’était pas lié à la difficulté d’obtention du visa :

« Tant que le climat des affaires du pays ne s’améliore pas, alléger les procédures de visa ne changera rien. » L’aveu que l’attractivité business du pays est chétive vient de l’intérieur du gouvernement. Un détail : la facilité d’obtention du visa fait partie du climat des affaires et ne lui est pas extérieure. Le ministère des Affaires étrangères dépend du sécuritaire pour accorder les visas. Kamel Rezzig, et son département, dépend-il de quelqu’un pour accorder les autorisations de programme d’importation ?