Depuis plus de deux décennies, la Banque mondiale et le FMI répètent les mêmes recommandations à l’Algérie : libérer l’économie, améliorer la productivité, réformer la gouvernance.

Le rapport de la Banque mondiale du printemps 2025 ne fait pas exception. Il pointe encore « la lenteur des progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles » et constate que les moteurs de croissance « demeurent fragiles, fortement dépendants des dépenses publiques et exposés à la volatilité des revenus pétroliers ». Malgré un environnement international plus favorable, l’économie algérienne reste enchaînée à un modèle peu performant.

Ce constat n’est pas nouveau. Mais c’est sa répétition qui interpelle. Car derrière l’apparente stabilité de la croissance (entre 3 et 4 %), se cache une réalité plus terne : un potentiel largement sous-exploité, une productivité stagnante, et une incapacité à construire un moteur de croissance autonome et durable.

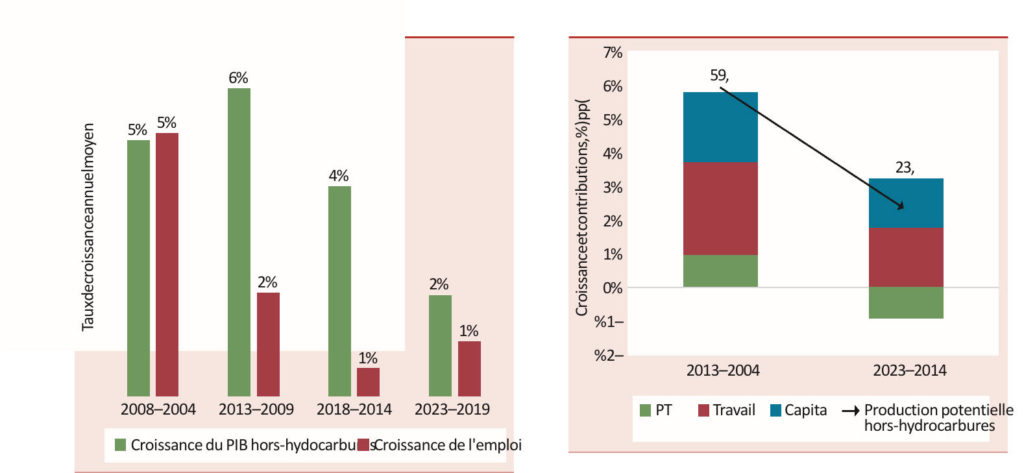

Productivité : le cœur du blocage

La productivité totale des facteurs (PTF), indicateur-clé de l’efficience économique, reste anémique. Entre 2000 et 2024, elle n’a progressé que de 0,45 % par an selon les calculs d’Abderrahmi Bessaha (voir contribution sur Maghreb Émergent), tandis que le capital et le travail ont contribué à eux seuls à près de 85 % de la croissance. En d’autres termes : l’Algérie croît parce qu’elle dépense plus, pas parce qu’elle produit mieux.

Cette situation illustre l’essoufflement d’un modèle fondé sur l’investissement public massif. Routes, logements, infrastructures ont fleuri. Mais leur rentabilité économique reste faible. À peine 40 % de l’investissement public se traduit en croissance réelle. Les retards, les surcoûts, la faible digitalisation et la complexité administrative pèsent lourd sur la capacité de transformation de l’économie.

Des réformes identifiées, mais peu appliquées

Les institutions internationales n’ont pas manqué de prescriptions. Gouvernance, numérisation, réforme des entreprises publiques, amélioration de l’environnement des affaires, libération de l’investissement privé… tous les chantiers sont sur la table depuis des années. Ce qui fait défaut, ce n’est pas le diagnostic, mais le passage à l’acte.

Comme le rappelle encore le rapport de la Banque mondiale de 2025, « des réformes plus profondes du climat des affaires, du marché du travail et du secteur financier sont nécessaires pour créer les conditions d’un secteur privé plus dynamique ». Pour l’instant, ces réformes avancent lentement, souvent freinées par l’inertie administrative, l’absence de pilotage stratégique et une faible coordination entre institutions. La question de la volonté politique est clairement posée.

Un écart croissant avec des pays comparables

Face à l’Algérie, d’autres économies du continent — avec toutes leurs fragilités — ont réussi à activer au moins partiellement leurs leviers de productivité. Le Maroc affiche une productivité plus dynamique grâce à des choix industriels ciblés (automobile, énergies renouvelables). L’Égypte, malgré un contexte social tendu, a mis en place des réformes fiscales et monétaires saluées par, au moins, les bailleurs. Le Nigeria, malgré ses crises récurrentes, enregistre des gains de productivité dans certains secteurs grâce à l’adoption technologique et à la réforme partielle du secteur privé.

Ces pays ne sont pourtant pas des modèles. Mais ils montrent que des marges d’action existent, et que des politiques publiques mieux ciblées peuvent améliorer les résultats économiques. L’Algérie, de son côté, reste empêtrée dans un modèle peu flexible, centré sur l’État, très contraignant pour l’initiative privée et citoyenne, et lent à réagir.

Le poids de la rente : frein structurel

Ce blocage tient aussi à une réalité politique historique : la rente pétrolière. Tant que le pétrole paie les dépenses courantes, les réformes structurelles peuvent attendre. Cette logique du « plus tard » a alimenté l’immobilisme. L’histoire montre pourtant que les rares périodes de réforme coïncident avec les baisses prolongées des prix du pétrole — comme à la fin des années 1980.

Mais ce confort est de moins en moins durable. La transition énergétique mondiale, la pression sur les finances publiques, la hausse des attentes sociales… tout indique que la rente ne pourra pas éternellement jouer le rôle de filet de sécurité.

Changer maintenant, pendant qu’il en est encore temps

L’Algérie dispose encore d’atouts : une jeunesse instruite, des ressources naturelles, une position géographique stratégique. Mais ces atouts ne suffisent pas. Comme le souligne Bessaha, « maintenir le statu quo, c’est exposer le pays à des vulnérabilités croissantes ». Pour libérer son potentiel de croissance, l’Algérie doit améliorer l’efficience de ses investissements, stimuler la productivité, encourager l’innovation, et surtout construire un cadre institutionnel plus robuste.

Les rapports s’accumulent. Les constats se répètent. Le pays n’est pas en crise aiguë, mais dans une stagnation coûteuse. La vraie question aujourd’hui n’est plus de savoir quoi faire — mais quand, et à quel prix.